連載 What is the Next New Design?12

デザイナー松井桂三さんとの90分 ニューヨーク・デビュー 摩天楼で問う「不易流行」

掲載日:2007年5月28日

ザ・フェニックスホールのアートディレクションを担当するデザイナー松井桂三さん(感動デザイン研究所Designart代表・大阪芸術大学教授)の歩みをたどるロングインタビュー。名門・高島屋宣伝部を飛び出したフリーランスが手掛けることになったのは、ファッションメーカー、イトキンのニューヨーク出店に伴うブランド戦略だった。国内気鋭の若手ファッションデザイナーたちを、人種のルツボと呼ばれる大都市で如何に打ち出すか。その問いはそのまま、「世界」を目指す松井さん自身への問いかけでもあった。連載12回目。(聞き手 ザ・フェニックスホール「サロン」編集部)

イトキンが、ニューヨークにファッションプラザをオープンしたのは、1984年の確か9月でした。当時、日本のアパレル企業として、ワールドなどと共に気を吐いていました。1980年代は、同社の海外戦略が本格化した時期。既に70年代、同社はフランスやイタリアに事務所を開いていましたが、80年代にはこれらの国々のほか、アメリカやシンガポール、香港、中国といったアジア地域でも現地法人を設立、国際展開を強めていました。ニューヨーク進出は、こうした動きを象徴する事業であり、当時のトップ辻村金吾さんの「宿願」でもありました。

ファッションプラザを開く場所は、ニューヨークの中でも最高級のブティックが並ぶ53丁目と54丁目の角。しかも、どちらかというと観光客が多い五番街ではなく、米国の、本当のセレブが集うマディソン街に程近い老舗ビルでした。1、2階を借り切り、そこに自ら登用したファッションデザイナーの店をまとめ、日本のデザインの力を問う、意欲的な試みでした。

起用されたのは当時、芦屋出身でミラノやパリでも盛んに活動を展開していた気鋭コシノ・ヒロコさんを筆頭に、注目を集めていた「デザイナーズブランド」の面々です。日本人が5、6人いたはず。アメリカのデザイナーも数人出店していたように記憶しています。

僕は、そうした人々の作品を見たり、実際に面談したりでキャラクターをつかみ、デザイナーごとにロゴやパッケージ(包装紙やショッピングバッグ)、或いはカードといった物で表現する。つまり僕はデザイナーとして、他のファッションデザイナーが頭角を現せるよう、プロデュースする訳です。彼らを束ねる、イトキンのブランドイメージ戦略も同時に考える立場にありました。

写真説明/

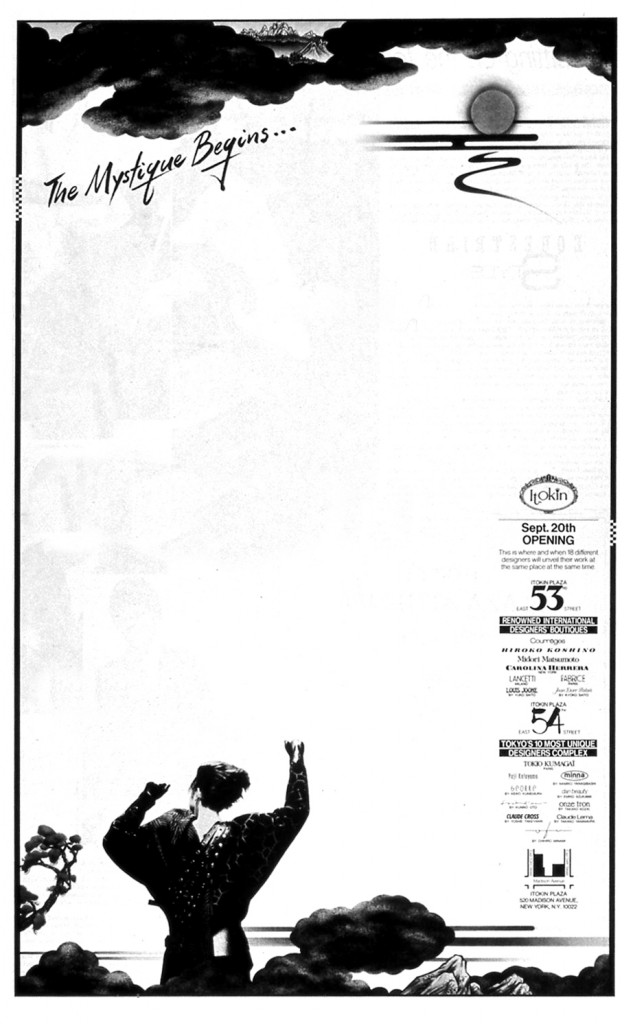

ニューヨークタイムズに掲載されたイトキンファッションプラザの開店広告

今でも印象に残っているのは、トキオ・クマガイさん(熊谷登喜夫)。彼は、ユニークな靴のデザインで知られていた。ウサギやネコといった小動物の顔を巧みにあしらった、独特のシューズが人気。アイデアは本当に可愛いけれど、当のご本人は顎ヒゲを蓄え、全身黒づくめの服装をした、落ち着いた紳士。その「落差」が、何とも面白かった。

当時、日本のファッションデザイナー数人が既に、世界のヒノキ舞台であるパリ・コレクションで活躍し始めていました。三宅一生、山本燿司、「コム・デ・ギャルソン」で知られる川久保玲といった人々でした。たとえば三宅さんは、多摩美大でグラフィックデザインを学んだ後、女優オードリー・ヘップバーンが愛用したジバンシー(フランス)などで研鑽、その後、独立して地歩を築いた人。一枚の布を巧みに着こなす「和服」を出発点に、身体とファッションの関係を問い続ける彼の仕事には、それまでの欧米ファッションの思考にはない斬新で、しかも普遍的な思想が一貫して流れているように、僕は思いました。

ファッションがファッションである以上、「流行」は当然です。デザイナーは時代に応じたメッセージを発信しなくてはならない。でも一方でそこには、「不易」=変わらないもの=も含まれていなければならない。デザイナーが「時代に押し流される」なんて変な話でしょ。でも、表層の流行を創り出す底流には、自らの作品を支え、貫く「哲学」がなければ結局、ホンモノとはいえないんじゃないか。

ニューヨークでは、作品の奥に何か光るものがあれば、眼の鋭いメディアが必ず取り上げ、読者も目を向ける。ファッションの中に、「新しい生き方のマテリアル」が織り込まれていれば、お洒落な人、スノッブな人々は共感し、感動し、それを身にまといたくなる。ファッションに限らず、デザインは流行と不易のバランスが大事です。

プラザのオープンが間近に迫った頃、ニューヨークタイムズに掲載する広告を作りました。当時の米国の新聞広告は、予算の関係もあり、モノクロでした。日本の大手広告代理店の力を借り、1ページ全段を確保した。僕にとって新聞広告は、高島屋宣伝部時代からお手の物。さてプラザをどう打ち出すか−。

僕の頭に浮かんだのは、「余白の美」でした。伝統的な日本画には、梢の先に小鳥が一羽とまっていて、背景には何も無い、という構図がよくあります。この「空白」はしかし、何も表現していない訳じゃありません。それどころか、見る者一人ひとりがそこに、個別の意味を与えることが出来る。静かなエネルギーを込めることだって可能です。日本の音楽も似ていますよね。一つ一つの音そのものの変化もさることながら、物理的には何も鳴っていない「間(ま)」が、とても大切な役割を担っている。

そんな日本の美の世界を土台に、自分たちのメッセージをニューヨーカーに送ってみようと思ったわけです。ただ、日本画の題材をそのまま使うなんてことはしません。この街の、古いビルのコンクリート壁の質感を湛えた黒々とした雲や、朝日を上部に、また風にしなう松の枝や山肌を下部に、それぞれ配しました。下部には、コシノ・ヒロコさんのファッションに身を包み、右手のコブシを振り上げた女性も後ろ向きに立たせ、 ニューヨーク進出に賭けた密かな闘志を滲ませました。右手には、デザイナーズブランドのロゴを配しましたが、広告のド真ん中、全体の5分の3くらいは全くの白紙。驚きを喚起しようと試みた、贅沢な構図でした。僕はのち、この街にアトリエを構えるんですが、今思うとあれが「ニューヨーク・デビュー」だったんですね。

プラザのオープンの日。レセプションを早々に抜け出し、僕は街に出ました。時々刻々、容貌を変える大都市「The Big Apple」の摩天楼が、目に心地良かった。このころ、地球の裏側、大阪・心斎橋にある僕の事務所には何と、この街の巨大パソコンメーカー「アップル」本社から、ある仕事が舞い込んでいたのです。 (続く)