連載 What is the Next New Design?16

デザイナー松井桂三さんとの90分 国際コンペ 応募の「根」に芸術家気質

掲載日:2009年3月30日

(聞き手 ザ・フェニックスホール「サロン」編集部)

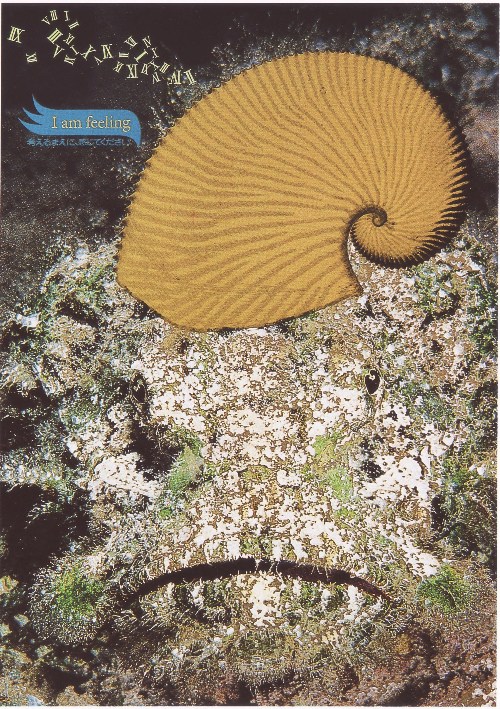

写真上:ウクライナのコンクールで好成績を収めたグラフィックデザイン。上の巻貝は、製版で作り、添えた。

4枚組の作品を送りました。写真上が、そのうちの一枚です。海の中には、擬態(※)で獲物を取る魚がいます。沖縄で撮影した、そんな魚たちの写真にコラージュするため、貝の表面のアップ写真を製版で加工して、金色で嵌め込みました。ほかの3枚も同様に、海中の不思議な魚の姿をモチーフにしています。写真下の中、魚の目が覗いているのが、分かるでしょうか。

この作品は元々、印刷会社の色見本向けでしたが、応募に際し僕には狙いがあった。5年前の1986年、ウクライナ北部、チェルノブイリの原子力発電所で大きな事故が起きていました。漏れ出た放射能が、欧州はじめ世界の広い範囲で環境を汚染し、大問題になった。僕はヒロシマの出身だし、環境の大切さを改めて訴えたい気持ちがあった。魚たちの奇妙な擬態は、「核の恐怖」を告発するのに、うってつけでした。

翌92年には、ブルノのグラフィック国際ビエンナーレで書籍の装丁作品がイコグラダ賞を受賞しています。こちらはベルリンの壁が崩れて共産主義体制が崩壊し、当時のチェコスロヴァキアからチェコが共和国として独立する前の年。ブルノは地方都市ですが、オーストリア=ハンガリー帝国時代から独特の進取の気風が誇りだったらしい。街にはモダンデザインを嗜むセンスもあったのに、社会主義時代はグラフィックデザインの活躍の場が限定されてしまった。演劇や映画、政治的プロパガンダのポスターくらいです。でもだからこそ、町は世界に門戸を開き、西側社会の「風」を吸い込もうとしていたのかもしれません。

当時、審査に日本の雑誌「アイデア」の編集長が招かれており、彼が帰国後すぐ、知らせてくれた。でも、エキゾチックな盾と賞状が首都キエフからはるばる届いた時は、やっぱり感動しました。関西のデザイナーたちが、ミナミのディスコを借り切って祝ってくれた時は、ジーンときました。さまざま状況で表現が制限される中で、自由を切望する思いは体制や時代、国・地域を超え、共通するものに違いありません。デザイナーには皆、そんなアーティスト気質がきっとあるんです。実はあの頃、僕の心を占めていたのは尾形光琳(おがた・こうりん)でした。江戸中期、京の呉服商に生まれ、意匠性溢れる装飾画で時代を画した画家。金箔に濃紺、青と緑だけを用い、典型的な染色技術「型染め」を応用、色鮮やかなカキツバタを描いた「燕子花図屏風」。咲き誇る梅花と枝を、清流を挟んで左右に見事に対照させた「紅白梅図屏風」。あの構成感には、日本の「モダンデザインの父」というべき普遍性がある。僕はそれに惹かれた。ウクライナのポスターで、「型」を応用したグラフィックを作ったのも、その影響です。外国で学んだ訳でもない光琳の仕事が今なお海外でも広く認められているのはなぜか-。デザインとアートの狭間で、新たな創作を探り続けた生き様に、僕は自分を重ね合わせていたのかもしれない。

写真下:これもウクライナへの出品作の一つ。自然の擬態と、人間の意匠とのコラボレーション。

(続く)

※動物が他の動物や、周辺にある物に似た形や色に似せて自分の体を変えること。