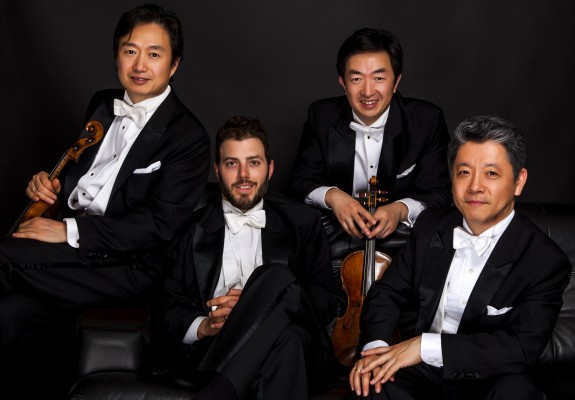

Prime Interview 上海クァルテット

6月、主催公演に登場

ニューヨークを拠点に活躍する

結成33年目の名声高い弦楽四重奏団

掲載日:2016年1月18日

「東洋と西洋。そして、過去と未来。その十字路に立つのが、上海クァルテットだ。ウェイガン(第1ヴァイオリン)とホンガン(ヴィオラ)のリ兄弟を中心に、結成から30年余り。イーウェン・ジャン(第2ヴァイオリン)、アメリカ出身のニコラス・ツァヴァラス(チェロ)と共に、傑出したアンサンブル能力と音楽性を武器に、世界的なトップ弦楽四重奏団へと登り詰めた。古典から新作初演まで幅広いレパートリーを手掛ける一方、そのルーツのひとつである中国の民謡の要素まで採り込み、西洋と東洋の音楽の要素を巧みに融合し、室内楽シーンに新たな地平を開拓。2015年11月、パリ同時多発テロ事件の発生直後に行ったザ・フェニックスホール公演で、「人々の心をひとつにし、深い痛みを癒す力を持つ音楽。我々には、それを担う使命がある」との強いメッセージ性を込めた、ベートーヴェンの名演を聴かせた。そして、名人集団は2016年初夏、ザ・フェニックスホールへ再び降臨。ベートーヴェンとバルトークを軸としたステージを通じ、混沌とした社会に向けて、音楽の底力を知らしめる。

(取材・文:寺西 肇/音楽ジャーナリスト)

楽聖の名作、「再創造」期す

〈このインタビューを行ったのは、パリで起きた同時多発テロ事件から5日後のこと。音楽家と社会の関わりというテーマから、話は始まった〉

―このような状況の中、音楽家には何ができるのでしょうか。

イーウェン・ジャン(以下J) このようなテロリズムやファシズムに対抗する“武器”は、確かに存在するはずですが、まさに人々は今、起きている事実を理解しようと努めている最中。だから、まだ軽々しくは述べるべきではないような気も…。

ホンガン・リ(以下HL) 2001年の9.11同時多発テロでビルが崩壊してしまった2週間後、ニューヨークのイーストサイド地区でコンサートがありま した。その時、予定していたプログラムを変更して、バーバー「アダージョ」を演奏したんです。

ウェイガン・リ(以下WL) 聴衆は深い祈りの気持ちに満たされていました。それから何年も経ちましたが、どこで何を演奏しようとも、あの時と同じ気分を味わったことはないですね。いったんテロが起きれば、失われた日常は、決して戻っては来ない。一方で、我々音楽家は、異なる文化の架け橋となる責任があります。音楽こそが、その最も確実な手段です。単に美しい音楽を愛する、ということにとどまらず、他人を理解しようと努め、常に思いやりをかけるような、温かな想像力こそが大事なのです。でも、この問い自体は、解決することは決してない、深遠なものですね。

ニコラス・ツァヴァラス(以下T) 音楽は、世界中の誰もが話せる共通言語。この偉大な音楽が、世界中の誰もの心をひとつにする。今のように辛い時にこそ、周囲の人々に思いやりをかけ、音楽を信じて、“国際的な言葉”を話すべきなんです。

〈3つの作品を取り上げる予定の、6月のステージ。このインタビュー直前に行われた議論の結果、このうち、ベートーヴェンの弦楽四重奏曲第14番(作品131)と、バルトークの同第1番の上演がほぼ固まった〉

―いつも、こんな風に議論して、プログラミングするのですか。

WL ほとんどの場合、長い議論を経て決まりますね。リハーサルの合間の休憩でも、その議論は続いています。プログラムを決めるまでには、とても長い時間を要します。それこそ、年がら年中、話し合っていると言ってもいいほどです。実際にリハーサルに取りかかるまでに、念入りに判断をしなければなりませんから。しかし、時に問題が複雑に入り組み、まるで難解なパズルのようにも…(笑)。

―皆さんが軸に据えている、ベートーヴェンの弦楽四重奏曲とは。その演奏の上で心がけていることとは。

WL 彼の作品は、他の作曲家よりもどの作品よりも深遠で、洞察に富んでいます。ベートーヴェンは、壮大な人間愛へ身を捧げた人物でした。

J ベートーヴェンを演奏する上で、まず心がけているのは、常に“再創造”すること。リハーサルのたびにもう一度、新たな気持ちで作品を“経験”し、私たち作品に込められた偉大なメッセージを受け止めて、それをステージで聴衆へと伝えるようにしています。

WL そう。他のあらゆる音楽ジャンルを含めて、演奏家が成長することなしに、偉大な音楽を創造することはできないでしょう。もしも「これこそが正解だ」と言い切る音楽家がいたとしたら、彼はもっと経験を積むべきだ(笑)と思いますね。

J そもそも、人間というのは常に成長を続けていて、新たな経験を重ねてゆく存在です。そう、まさに私にとっては、あのパリでの悲惨な出来事を知る前と知ってしまった後とでは、音楽に対する見方が変わってしまったように…。

―かたや、バルトークを対置する意図は?

WL バルトークの弦楽四重奏曲第1番は、実はベートーヴェンの第14番とは直接の、大きな関連性があると、私たちは考えています。ベートーヴェンは全7楽章から成る壮大な音楽である一方、バルトークは単一楽章の作品ですが、音楽的な構造、特にクライマックスの形創り方などは、たいへん似通っています。どちらの作品も、悲しみを湛えた、ゆったりした楽想で開始され、クライマックスのハーモニーは平和で豊か、次の瞬間には静けさがやって来て、そっけないような結末を迎える…。そう気づいてから何年か経って、実際に、バルトーク自身がベートーヴェンやモーツァルトのミニ・スコアを常にポケットに忍ばせ、折に触れて参照していたという事実を知りました。

T この曲は、他のどの作品よりも深く、ベートーヴェンを再構築しているのだと理解していただけるはず。そこから分かるのは、バルトーク自身もまた、天才だったということです。

―ザ・フェニックスホールは、演奏空間としていかがですか。

WL 最近の日本のホールは、どこもいいですが、特に素晴らしい響きですね。

J 後ろにある反響板が上がって街が見えるのも、なかなかいい(笑)。

―音楽を創ってゆく上で、互いに喧嘩になってしまうような場面は?

HL (4人揃って大笑いの後で、真顔になり…)私たちはお互い、とても率直です(この瞬間、他の3人が「そうだ」と口を揃えた)。ひとつの問題に関して「それでOK」なんて曖昧にやっていたら、余計にややこしくなって、時間もかかってしまう。

J これが、まさに音楽創りだと私は思いますね。音楽的な提案を出し合い、そのことに関して、どれだけぶつかり合うかということ。これこそ、作品に対して、どれほどの真摯な強い思いを持っているか、ということに繋がるのですから。

T そして、たとえ私個人が納得していないような状況であっても、本番ステージにおいては、4人が一体となって、ひとつの答えを導き、聴衆へと提示しなければなりません。

―ところで、皆さんはどうして、「弦楽四重奏」の道を志したのでしょうか。

WL それが、自然だったから。学校で室内楽を学び、コンクールで幾つかの成功を経て、さらに学び、実際により高いレヴェルで音楽に接することができるようになり、さらに多くの喜びを得ることができました。そして今、ここでこうしていることが、私たちにとって、何よりも自然なんですよ。

―古典作品の一方、ペンデレツキら現代の一線作曲家への委嘱作品の初演に取り組むなど、レパートリーの拡大にも積極的ですね。中でも、中国人作曲家の作品が目立つのは、意識されてのことでしょうか。

WL 友人も多いので、電話して「新作を頼むよ」みたいな場面は、確かに多いかも(笑)。

―後進の指導にも取り組まれていますが、次世代のアンサンブルを、どうご覧になりますか。

T 基本的に、音楽性もテクニックも素晴らしい。ですが、特に日本の若いアンサンブルに言えるのは、技術的に完璧さを目指したり、慎重になり過ぎたりする部分があること。時に技術的にリスクを負ってでも、表現すべき場面があることをぜひ知ってほしい。

J 多分に国民性というのも、ありますからね。日本人はとても繊細で丁寧な一方、なかなか鷹揚さというのを受け容れられない。一方、アメリカ人などは自分の想いを何とか伝えようとして、時に粗野な手法をとってでも、創造性へと結びつけようとします。どちらが…とは言えないにせよ、ある意味、ステージは公衆へ自身の想いを伝える場だと言うのは、確かなことなのですから…。

―さて。上海クァルテットにとって、音楽的な「究極の目標」とは?

WL うーん、それが「ない」ことかも(笑)。バルトークの全曲演奏に、中国でのブラームス・プロジェクト、続いてメンデルスゾーン、ドヴォルザーク、シューベルト…と、私たちにはただ、5年先に向けての計画があるだけです。

J 目標を定めて、そこへ行き着いたら、音楽の道が途絶えてしまいます。プロセスこそが、何よりも面白いし、重要なんです。

WL そう。もしも作家が、素晴らしい本を出すと言う目標を立てたとして、それが叶ってしまったとしたら…後はもう、写真を撮るしかなくなってしまいますからね(笑)。

Profile

上海クァルテット(Shanghai Quartet/弦楽四重奏団)

情熱的な音楽性、驚異的なテクニックと、多国籍的なイノベーションで知られる上海クァルテットは世界でも傑出したクァルテットとしての名声を不動のものとしてきた。

1983年上海音楽院で結成。85年ポーツマス(現:ロンドン)国際弦楽四重奏コンクール第2位。87年シカゴ新人コンペティションで優勝し、ニューヨークデビューを果たし本格的な演奏活動を開始する。

世界の主要音楽祭に招かれ、ヨーヨー・マ、ゲルハルト・オピッツ、ピーター・ゼルキン、今井信子、東京クヮルテット、ジュリアード弦楽四重団、シャンテクリアなどと共演。1996年の初来日ではザ・フェニックスホールなどで公演を行い、以後来日を重ね2016年には日本デビュー20周年を迎える。

リリースしたCDは30タイトルを越す。特にカメラータ・トウキョウからのドヴォルザーク「アメリカ」は読売新聞紙上特選盤。続けてリリースしたベートーヴェン全7CDは、いずれもレコード芸術誌や特選盤、主要新聞で推薦盤として取り上げられた。

ニューヨークを拠点とし、ニュージャージーのモンクレア州立大学でレジデント・アンサンブルを務める。また上海交響楽団のアンサンブル・イン・レジデンスを務めるほか、母校、上海音楽院、北京中央音楽院の客員教授。

公演情報

上海クァルテット

2016年 6月11日(土) 午後4時開演

入場料4,000円(指定席)、友の会3,600円。

学生1,000円(限定数。ザ・フェニックスホールチケットセンターのみお取り扱い)。

[プログラム]

ブリッジ:3つのノヴェレッテ

バルトーク:弦楽四重奏曲 第1番 作品7 Sz40

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲 第14番 嬰ハ短調 作品131

チケットのお問合せ・お申し込みは

あいおいニッセイ同和損保

ザ・フェニックスホールチケットセンター

TEL 06-6363-7999

(土・日・祝日を除く平日の10時~17時)