連載 What is the Next New Design? 5

デザイナー松井桂三さんとの90分 旅「ハシーシロード」 「混沌(カオス)」に宿るたくましさ

掲載日:2005年5月1日

ザ・フェニックスホールのアート・ディレクションを担当するデザイナー松井桂三さん。今回はインタビュー第5回。トルコのイスタンブールでイスラム教を基盤とする異文化に衝撃を受けた松井青年。シルクロードを疾走するオンボロバスに乗り、インドを目指す。砂漠と山の道中、見えてきたのは自然の中でたくましく生きるアジアの人々の姿だった。

1970年11月イスタンブールを出発。年内帰国が目標です。東部エルズルムで乗り込んだのは大型バス。外装こそ赤、黄、緑色を使いド派手ですが、本来は廃車寸前の代物です。窓はガラスなし。ビニールが張られている。砂漠に舗装路など無く、車内は土埃だらけ。山では断崖絶壁、ガードレールも無い道路を飛ばす。生きた心地がしません。客席はほぼ満員。大半は地元のアラブ人。旅行組はアメリカ人が多い。長髪、丸眼鏡にジーンズ。絵に描いたようなヒッピーです。ヴェトナム戦争の最中で、彼らは兵役を逃れ、生活費の安いアフガニスタンを目指していた。カナダ人やデンマーク人、日本人も居ました。

イラン国境の町を昼過ぎに出、夜中2時に首都テヘラン着。最初は場末の、一泊50リアル(230円)の宿に泊まりましたが、僕らにすれば贅沢。翌日30リアル(140円)の宿に転がり込んだ。テヘランは「西洋」が薫る大都会ですが、イスラムの戒律か、政策のゆえか、街に女性の姿がなく違和感があった。バザールでカメラを売りました。持ち金が280㌦(10万円強)に減り心細かった。20㌦で売れました。昔、広島のお爺ちゃんがくれた一眼レフですが、手放すことにためらいは無かった。旅の目的は記録じゃない。体験こそ全てです。

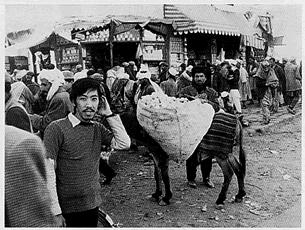

東部のメシャッドから一時列車を使い、バスでさらに国境を越えアフガニスタンへ。西部のヘラート経て、丸一日で首都カブールです。この旅が傑作でした。今度は小型路線バス、地元庶民の足です。生きたニワトリを持ち込む人がいる。鳴き声を上げながら客の足を突付き、大騒ぎでした。山中では突然、エンジン停止。案の定、故障です。通りすがりの車を待ち、里から代替バスを呼んでもらったんですが、25時間座り続けの旅はキツかった。

旅の途中、ネコを食ったことがあります。メニューに珍しく英語で「ミート&ライス」とあるのを見つけたんです。万歳!コメだ!!と注文した。味は鶏に似てイケるんですが、妙に骨が白い。店主に尋ねると何と「山猫」。倹約旅行の僕も、さすがに初めてで絶句してしまった。付け合わせの飯も大変。短い毛が無数に付いてる。選り分け選り分け、1時間以上かけました。食堂はどこも質素。ローソクに照らされた木机を見ると、一面砂だらけ。給仕が直にチャパティ(※1)など置くので、口の中がジャリジャリするんです。

独特の"ザラザラ感"は、水も同じ。アフガンに入ると水道が消え、生水も飲めなくなる。手近な飲料の代表格はコカコーラ。ただ飲み口のガラスが脆く、すぐ欠けてしまう。中に破片が落ちるので、泡が消えたら、恐る恐る上澄みをすする。もう一つはチャイ(※2)。暖かいのを注いでくれるんですが、舌がチクチク気持ち悪い。コップを陽にかざすとこれまた細かな毛が回ってる。羊の毛でした。紅茶を煮出す水は、羊の皮袋でオアシスから運ぶ。それで混じるらしい。嫌でしたが我慢して飲むうち、いつの間にやら慣れてしまった。首都カブールは標高1800㍍。しかも冬で冷える。朝、砂漠を歩くとミシミシ音がする。砂中の水分が、地表で霜柱みたいになるんです。僕らは靴下を3足重ねても、凍えた。ところが地元の人は素足。古タイヤを再利用したサンダルで平気。いやぁ人間、強いもんです。彼らへの好奇心が抑え切れず、民家を覗いたことがある。カーキ色の土造り。船底のフジツボみたいに群集していた。誰も居ないか気配を探り、忍び込む。中は八畳ほど。薄闇に目を凝らすと、土間に大きな水甕(かめ)、奥に行李があるだけ。ニンニクみたいな実が吊るしてあった。電気も水道もガスもありませんでした。町外れには遊牧民のパオ(※3)が点々とあった。日本の都市では見られなかった、素朴でどこか懐かしい、人間味溢れる暮らしです。「シルクロード」というとロマンチックなイメージが強いのかもしれない。でも僕の辿ったルートは麻薬の原料・大麻の自生地を突っ切る「ハシーシロード」だった。煙草に仕込んで吸ったり、どこかに送る輩(やから)も居る。バザールでは、麻薬が通貨代わりで、僕は物々交換を逆手に、日本の胃腸薬や頭痛薬でホカホカのアフガンコートを手に入れた。

イスタンブールで男たちは、西洋のスーツを着ていた。アフガンでも、上着は背広。でも下は、腰から足首へ生地を絞ったアラビア風白ズボン。丈長のシャツを外に出すのがオシャレらしい。皆ヒゲ面で頭にターバン。皆、土埃でベージュ色になっていたけれど「東西」の取り合わせが面白かった。女性は、チャドルと呼ばれる布で全身覆う。目の部分も網目の生地で隠れ、顔は見えない。生地は、玉虫色のブルーやグリーン。アジアに入る直前、ギリシャで過ごした時はエメラルドの海と抜けるような青空、真っ白な家が印象的でした。一方、ハシーシロードで見るチャドルには、周囲に濁った自然色が多い分だけ、却って鮮烈なインパクトがありました。

カブールは人種の交差点。肌や髪、瞳の色や顔付きの異なる人々が行き交う雑踏を歩くと、雑種のエネルギーを感じずにはいられなかった。「純粋」を追う文明からは失われた、雑多なものが混じり合う生活。西洋の目で見るとそれは、不潔で不合理で非効率的、前近代的とさえ言えるかもしれない。しかし人々はたくましく生きていた。当時は意識しませんでしたが、こんな混沌の生む活力は、バウハウスはじめ西洋流の合理的・理知的なデザイン教育を受けた僕の心に、野性が育む美の重さを刻んだのかもしれません。

(続く)

(※1)チャパティ・・・小麦の薄焼きパン

(※2)チャイ・・・煮出し紅茶。地域により、様々なスパイスで独特の香りが添えられている。インドは一般的にミルクティー

(※3)パオ・・・饅頭形の組み立て家。支柱はなく、湾曲した梁(はり)にフェルトをかぶせる。移住に便利。モンゴル人のものが広く知られる。別名ゲル

▲多くの人種、民族でごった返すバザールで=アフガニスタン西部のヘラート